当教育拥抱数据,因材施教在课堂生根,师生开启了个性化成长的智慧远征;智慧作业系统,让老师从“知识传递者”蜕变为“学习引导者”,这场革命早已超越技术层面,成为一场对育人本质的深度追寻。

新手教师:迷茫破局与成长蜕变

名片:小苏老师,入职两年的新手数学教师。初登讲台时的热情,在日复一日的繁重教学工作中,逐渐蒙上了一层困惑的迷雾。面对性格迥异、学习能力参差不齐的学生,她常常在备课、授课与作业批改间疲于奔命,却收效甚微,如何提高教学质量是她教学路上的一道难题。

每天放学后,办公室总剩我一个人埋头批改作业。摊开那一本本练习册,我就像在迷雾中摸索的旅人,试图从学生凌乱的笔迹、纰漏百出的解答里,寻找讲评方向。我盯着作业本上五花八门的错误,眼睛酸涩发胀,却依然理不清头绪,感觉这几道题错的比较多,我只能圈起来,打算明天课上再讲一讲。

转机出现在学校组织的智慧作业系统培训会上。技术人员演示着系统的各种功能,当看到“实时扫描作业、生成多维度学情报告”时,我的眼睛瞬间亮了起来。大屏幕上,直观的柱状图让我对学生知识点的掌握情况一目了然,还有高频错题分布图,每位学生的个性化知识图谱……仿若穿透迷雾的一束光,这不正是我一直苦苦寻觅的教学帮手吗?

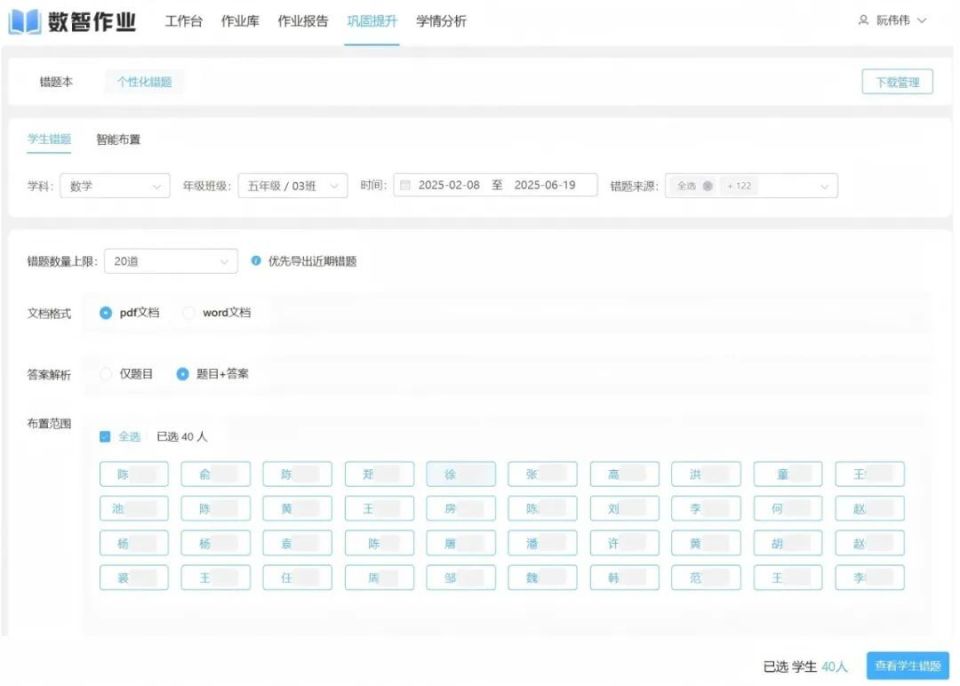

第一次使用系统,我期待又忐忑地把单元练习扫描上传,等待报告生成的时间里,我还是习惯性地拿起红笔,手工统计学生的错题情况,心里默默和系统做着“较量”。让我惊讶的是,机器只用不到1分钟的时间就生成了报告,可我却用了半个小时统计。对比统计结果,我被彻底震撼了——60%的学生在“小数点移动引起小数大小变化”的知识点上存在问题,这与我手工统计的结果几乎一致,但系统更细致地划分出“单位换算导致的小数点定位错误”“小数加减法进退位混淆”等具体类型,甚至追溯到前期“位值原理”学习的薄弱之处。

有了这份精准的数据指引,我开始大刀阔斧地改进教学。课堂上,我借助实物教具和动态课件,把抽象的小数点移动规律变得直观易懂;利用系统的相似题和智能推送功能,为不同层次的学生量身定制作业:基础薄弱的学生重点突破单位换算,学有余力的学生则挑战小数在生活中的复杂应用。对于系统标注的“需要重点关注的学生”,我通过课后“一对一”辅导和在线答疑,一点点帮他们填补知识缺口。

一个月后的单元复测,成了检验教学成果的关键时刻。看着系统生成的对比数据,我难掩激动,“小数点移动引起小数大小变化”的相关题目的正确率从42%跃升至78%,原本12名反复出错的学生,有9人交出了满分答卷。我欣喜地发现,智慧作业系统不仅帮我节省了大量的统计时间,更让我实现了基于数据的精准教学,使得每个学生都能在适合自己的节奏中稳步前进。这场与数据携手的教学变革,让我对未来的教育之路充满了底气与期待。

作为新手教师,小苏老师曾在作业分析的迷雾中徘徊,而智慧作业系统如同一盏明灯,让她从繁琐的手动数据分析中解脱,以精准的数据为依托,实现因材施教。这不仅是教学方式的革新,更是对教育本质的回归,用数据赋能,让每个学生都能在适合自己的节奏中,绽放独特的光彩。

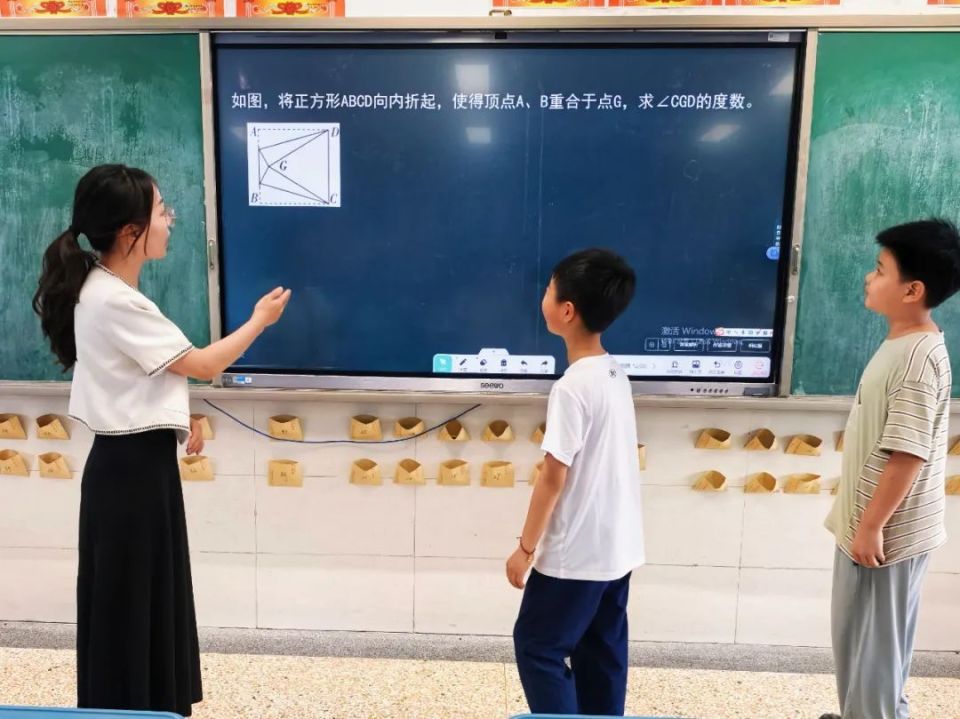

▲教师AI展示

骨干教师:专业突破与创新超越

名片:江老师,教龄16年,杭州市教坛新秀,学校高段数学备课组长,一直走在教育科研的前沿,主持过多个课题研究,也发表过不少教学论文。然而,随着教育改革的深入推进,她在探索个性化教学和创新作业设计的道路上却陷入困境—她渴望设计出既科学又充满创意的数学作业,满足不同层次学生的学习需求,可将理想转化为现实就像一堵高墙,她怎么也翻不过去。

我的办公桌上,台历的塑料封皮被论文草稿压出了褶皱。从教16年,教案本里密密麻麻的批注都是往日的教学心得,可此刻摊开的笔记本上,“个性化作业设计”“精准教学”几个字被我反复划去又重写,墨迹晕染成深色的团块。

我的头脑中不断闪现着这样的画面:“优等生小逸抱怨题目毫无挑战性,学困生小泽咬着笔头对着难题发怔,中等生瑶瑶机械地抄写答案,眼神里没有半点求知的光彩。”那些曾让我引以为傲的作业设计,如今却像钝刀割肉,总也触不到学生真实的学习需求。

智慧作业系统安装那天,我戴着眼镜,指尖小心翼翼地在平板上滑动。“学生知识图谱”“学生个体作业报告”自动生成的瞬间,我忍不住屏住了呼吸。每个孩子的解题习惯、知识漏洞,都以可视化的数据清晰呈现。“原来瑶瑶总在分数应用题卡壳,是因为前期整数乘除概念没吃透!”我抓起红笔飞速记录,等回过神时,窗外已漆黑一片。

带领备课组开展试点工作的日子,就像一场颠覆性的革命。弹性作业设计需要精准学情支持,我把系统生成的学情数据当成“藏宝图”:给计算薄弱的学生推送“超市购物清单”实践任务,让擅长逻辑推理的孩子挑战“数学侦探解谜”拓展题。而能力中等的孩子,他们就像蓄势待发的小树苗,需要恰到好处的养分与挑战。我为他们量身定制“数学实验家”任务,既能巩固课堂知识,又能激发他们探索数学与生活联系的好奇心。

试点工作总会遇到困难,但孩子们的进步总会让我动力满满,有天课间,平时沉默寡言的轩轩涨红着脸冲到我面前:“江老师,我用方程解法反推出了题目里的隐藏条件!”阳光透过窗户斜照进来,在少年发亮的眼睛里碎成点点金芒,我忽然意识到,智慧作业系统推开的不仅是精准教学的门,更是无数孩子主动探索数学世界的窗。

有了智慧作业的数据支持,我带着教研组一头扎进作业新样态的研究中。3种作业新样态,就像3把钥匙,逐渐打开了精准教学的大门。弹性作业设计,聚焦个体差异,依据“学情雷达图”,设计“ABC”三个层级练习,让学生拥有自主选择的权利;创新作业,聚焦真实情境,让数学与生活紧紧相拥,丰富学生素养发展的路径;开放作业,聚焦问题提出,帮助学生点亮创新的火种,我们设置“数学问题银行”,鼓励学生自主提出问题并尝试解答。

如今,智慧作业系统不仅是数据的载体,更成为师生共同成长的舞台。实践让我们深深体会到:当数据的理性与教育的温度完美融合,便能孕育出让每个孩子都闪闪发光的教育新生态。

朱永新教授曾说,“教育的真谛是把个人的独特性发挥到极致”。江老师的教学实践让我们意识到,所谓教育创新,就是用技术的温度,点燃每个孩子心底对知识的渴望。当智慧作业系统里跳动的数据化作课堂上跃动的思维火花,曾经被我们视作冰冷代码的数据分析,正悄然滋养着教室里的每一棵幼苗。

▲AI课堂展示

资深教师:坚守初心与技术转型

名片:孙老师,教龄29年,资深数学教师,教学功底扎实、经验丰富,所带班级常年名列前茅。面对教育数字化浪潮,他本能地保持着谨慎与怀疑,然而,平行班的超越,打破了他多年教学经验筑起的自信,让他陷入了深深的困惑与反思。

办公室的日光灯管滋滋作响,灯光落在泛黄的备课本上,粉笔灰染白了鬓角,我久久盯着成绩单——小苏那丫头带的班级竟超过了我的7班。“这不可能。”我把老花镜推到额前,鼻尖几乎要贴上纸张,密密麻麻的分数好像在嘲笑我。那些我引以为傲的“经验教学法”,此刻像被戳破的气球般脆弱。第二天随堂听课,我看着小苏轻点平板,大屏幕瞬间跳出错题分布图,她讲解时精准命中每个知识漏洞,我攥着教案的指节发白。课间,我叫住她:“小苏,你到底怎么做到的?”

当她调出智慧作业系统的数据图表,我的喉结动了动。我反复强调的“立体图形表面积”,竟有18个学生卡在单位换算上。那些我以为“讲透了”的知识点,在系统的错题追踪里显露出狰狞的缺口。“机器分析能比得过我几十年经验?”我不服气。可教研会上的数据对比却像一记重锤,让我不得不正视现状——用智慧作业的班级合格率飙升了27%,而我的两个“王牌班级”只涨了13%和8%。

风卷着银杏叶扑进走廊,我攥着写满“扫描→上传→生成报告”的便签纸,手指微微发抖。我向驻点学校的技术人员请教,第一份学情报告生成那晚,当系统用红框标出“32%学生混淆体积与表面积公式”时,我突然想起上周课上那个欲言又止的女生。原来那些藏在沉默里的困惑,都被数据诚实地记录了下来。

现在站在讲台上,我还是会习惯性地抓起粉笔,却也能熟练点开智慧系统进行讲解。教研活动上,我推了推新配的防蓝光眼镜,把整理好的使用手册分发给同事:“我这把老骨头啊,也该借科技的东风,带孩子们看看更广阔的数学天地了。”窗外的银杏又黄了,飘落的叶片间,教案本上的斑驳光影与屏幕跳动的数据,终于有了奇妙的共鸣。

正如陶行知先生所言:“教育不能创造什么,但它能启发儿童创造力,以从事于创造工作。”在与智慧作业系统的磨合过程中,孙老师深深体会到:在教育这条漫漫长路上,经验是宝贵财富,技术是有力翅膀,唯有两者相辅相成,才能带着孩子们冲破知识的云层,飞向更广阔的蓝天,让他们在未来创造出属于自己的精彩。

当AI触达心灵:

数据温感下的学困生蜕变记

午后批改完作业,我习惯性地翻看智慧作业系统的作业报告。屏幕上密密麻麻的数据像跳动的代码,直到一抹刺目的红标突然跳入视线——小宇的作业完成率连续3周低于40%,电子错题本上三位数乘两位数的题目铺满红叉!

这时我才发现,那个总是坐在角落不声不响的小男孩,在一个个孩子和一堆堆作业里被我慢慢忽略了,没想到AI系统早就亮起了红灯提醒。

我查看了近一个月的学情报告,小宇在乘法运算定律模块错误率高达82%,但平行四边形和梯形单元正确率有70%。系统提醒:“建议个性化专项训练”。我猛然想起上周公开课上,当全班整齐报出答案时,唯有小宇眼神空洞不知所措。原来那些被我用“再努力些”草草带过的瞬间,都藏着亟待破解的密码。

午休时,我从系统导出小宇的5道错题,搭配相似题生成10道阶梯式练习,我把他叫到办公室,对他说:“小宇,数学就像魔法一样,也是可以很有趣的,今天咱们让这些数‘动’起来吧!”他攥着衣角挪过来,笔尖悬在“23×12”上方。我在草稿纸画小士兵方阵:“23个一排,站成10排,像不像小火车?”他写下230,我立马鼓掌,他耳尖泛红,笑了。那一刻,我突然意识到,这些错误背后,藏着的是一个渴望被看见的孩子。

此后每天傍晚,我都会从智慧作业系统中下载小宇的专属错题,并开始留意他解题时的细微反应:遇到进位时,会用铅笔在纸上戳出小坑,算对时耳尖会悄悄泛红。当他在做“136×25”的题目时连续卡壳,我掏出卡通贴纸贴在错题旁,写道:“肯定是马虎精灵施了魔法!”他瞪大眼睛寻找“罪魁祸首”的模样,让我想起初次翻开他作业本时,那些孤独的歪脖子小树。

第三次小测,他的试卷上多了很多红勾,智慧作业系统上的预警标志也变成了绿色曲线。我看着这份由数据与温度共同书写的进步报告,忽然明白,AI不仅是冰冷的分析工具,而是一双替我拨开迷雾的眼睛。期末复习时,小宇指着“火车过桥”的难题眼睛发亮:“这就像贪吃蛇吃方块!”那一瞬间,我仿佛看见曾经那艘在迷雾中漂泊的小船,终于找到了属于自己的灯塔。教育从不是一场精准的计算,而是当数据与心灵相遇时,那些被重新点亮的星光。

▲智慧作业班级整体分析图

当AI解码汗水:

数据慧析下的勤学者突围记

批改单元卷时,晓雨的试卷又一次让我停下手中的红笔。试卷边缘密密麻麻的笔记透着认真,可分数栏的“83”却像一片云,遮住了她眼底的光。这个总爱扎着低马尾的女孩,课上永远挺直脊背,字迹工整得像印刷体,可为何努力总换不来理想的成绩呢?

某天布置复习作业时,教室里炸开了锅。“复习就翻翻书嘛,太简单了!”“耶,复习就是没有作业!”后排男生们嬉笑着把课本卷成喇叭。晓雨却攥着笔记本,指节泛白。第二天早读,我特意翻了翻她的错题本。整整3页,工工整整抄满了题目,连配图都用彩笔精心描摹,可同样的错误却反复出现。想起钉钉上,她妈妈的抱怨也刺痛着我:“天天写到深夜,成绩反而倒退,是不是上课根本没听懂?”

我心中五味杂陈,午休时把她叫到办公室:“晓雨,老师看到你的错题本了,真的很用心。但你有没有想过,为什么花了这么多时间,成绩还是没提升呢?”她低头不语,眼眶微微泛红。我拉过一把椅子,让她坐在我身边:“其实,学习就像打仗,盲目冲锋只会让自己筋疲力尽。我们需要找到敌人的弱点,精准打击。老师想请你尝试用下智慧系统推送个性错题,这样你就可以少抄些题,多把时间花在真正需要掌握的知识点上,你觉得怎么样?”

晓雨抬头,眼里闪过一丝光亮:“真的吗?老师,我一直觉得自己很笨,怎么努力都赶不上别人。”我轻轻拍了拍她的肩膀:“每个人都有自己的节奏,晓雨,你不笨,只是还没找到最适合你的学习方法。我们要相信数据,更要相信自己。”

我在智慧作业系统里勾选晓雨近一个月的错题,点击“生成文档”,一份按章节分类、标注着错误次数和知识点的专属错题集就生成了。我指着题目说:“这几道工程题就总像是绊脚的石子,每次遇到都要摔一跤。咱们得把它们找出来,打磨得平整,下次再走就不会摔倒啦”,晓雨听后咯咯笑,开始学着在文档里做标记,遇到难题就画个大大的问号。

周末,晓雨妈妈发来消息:“老师,之前孩子把大量时间花在抄写错题上!现在删减了她已经掌握的题目,让她专攻分数应用题,效率高多了。”照片里,晓雨正对着错题集写写画画,旁边摆着用荧光笔标记的解题思路。

渐渐地,晓雨作业步骤清晰流畅,开始期待与错题较量。期末考试前,她自信地说:“这次复习只用了一小时,但我觉得还不错!”成绩公布时,她的名字赫然出现在进步最大的名单里。她拿着试卷,笑得像朵盛开的花,那些曾让人头疼的红叉,如今都变成了成长路上闪亮的坐标。教育不是用时间堆砌的苦旅,而是当智慧遇见坚持,每一颗默默发光的星星,都能找到最闪耀的轨迹。

当AI对话天赋:

数据睿判下的领跑者跃升记

阳光斜洒进教室,当其他孩子还在掰着手指计算20以内加减法时,坐在第三排的子轩已经把课本翻得哗哗响。他转着铅笔的手指灵活得像在跳芭蕾,眼睛却盯着窗外的麻雀,直到我突然提问,他才懒洋洋地起身,答案却像早藏在舌尖,脱口而出分毫不差。可坐下以后,他的眼神又飘向了远方。

这样的场景在低段课堂上反复上演。子轩的作业永远是全班第一个完成的,鲜红的100分像勋章铺满作业本。家长会上,他妈妈骄傲地展示孩子的口算奖状,却没注意到孩子在做思考题时,字迹潦草,透着敷衍。

时间转瞬来到了4年级下学期,一次单元练习中,子轩的试卷上赫然写着89分。他“啧”了一声,把试卷重重拍在桌上,故意提高音量对同桌说:“不就是粗心错了两道,这些题我闭着眼都能做对。”他用水笔的笔尖戳着扣分的应用题,语气里满是不屑:“步骤写少了两步而已,答案又没错,这分扣得真冤。”可他泛红的耳尖和反复摩挲分数的动作,却暴露了内心的在意。

当天午休,我打开智慧作业系统,数据雷达清晰显示,子轩课本基础知识点掌握率达95%,但在“数学广角”“图形推理”等拓展模块得分率不足60%。AI弹窗提示:“建议推送三星难度以上思维拓展题,激发学习潜力。”

放学后,我把子轩叫到办公室,调出系统生成的题目。他盯着屏幕上的“蚂蚁在长方体表面最短爬行路线”题,眼神瞬间亮了起来,手指不自觉地在空中比划:“这题有点意思!”我指着系统标注的“三星难度”标识:“敢不敢挑战比课本难三倍的题?”他立刻抓起草稿纸,铅笔在纸面沙沙作响:“老师等着,看我破解它!”

从那天起,我时不时要给子轩一个“思维挑战包”。有时是需要跨知识点整合的“数学迷宫”,有时是结合生活场景的“超市最优购物方案”。子轩收到题目时,总会像拆礼物般兴奋地搓搓手,眼睛里满是跃跃欲试的光芒。

期中考试前,系统推送的学情报告让我惊喜:子轩在高难度拓展题的正确率从38%提升到76%。考场上,当其他同学还在为基础题忙碌时,他托着下巴盯着最后一道压轴题,嘴角挂着微笑,笔尖流畅地写下解题步骤。

发卷那天,子轩得了97分。这次他没有急着辩解,而是认真地思考着错题,小声嘀咕:“这道题的辅助线还能换种画法……”当我把“思维之星”的红圈画在他精彩的解题步骤旁时,他眼睛亮晶晶的:“老师,原来数学里藏着这么多好玩的‘谜题’!解开它们的感觉太棒了!”

期末家长会上,我展示着智慧作业系统记录的子轩成长曲线。曾经下滑的红色折线如今一路攀升,更珍贵的是那些密密麻麻的高难度思维训练记录。原来孩子不是懈怠,而是我们没发现他真正的渴望。

窗外的梧桐树沙沙作响,我想起子轩每次攻克难题后,那灿烂得能照亮整个教室的笑容。

教育从不是千篇一律的灌溉,当AI的精准分析遇上教师的用心引导,每个孩子都能在属于自己的思维星空里,绽放独特的光芒。