梁君健《风起前的蒲公英》:在国内合唱团主题的同类纪录片中、表达维度最为丰富的一部作品。作为“龙标”院线电影,成片作品里的隐忍、克制与观众“看不见”的种种舍弃可想而知,然而在这种“不介入”的拍摄呈现之中,细心的观众,仍然不难体味到阶层、地域、规训、区隔,以及无法言喻而又无处不在之“风”,之于这些作为北京“局中的局外人”的孩子们的种种影响、伤害与塑造。在如水般节奏“流淌”的影像表达之中,导演的社会学素养与融温情、批判于一体的镜头问题意识清晰可见。特别值得在电影院里、认真品味的好电影。

(日)田中绢代《月升中天》:一部表达维度极其丰富的典型的日本艺术电影。其一,它以历史古城、自然风光与写意美学交融的方式,精准表达东方文化语境中的爱恋与情欲,其隽永与点到为止的电影意象,跟中国经典电影《小城之春》有异曲同工之妙;其二,它以日本快速现代化的时代为重要背景,讲述宁静之小城奈良与喧嚣之大都市东京在生活舒适度、就业机会、之于年轻人的吸引力之间的二律背反,加上对微波和电话技术的普及带来的沟通、交流与交往方式变化的精准捕捉,让其同样成为之于传统与现代日本碰撞交织的艺术佳作;其三,尽管影片的故事背景距今只有半个多世纪,但它为现代变迁进行时的日本的等级关系、家庭分工与两性地位落差,留下了珍贵的历史影像,为今日之男女平等进程,留下一份可供反思的电影文本。综上所述,值得大力推荐。

方荧《牡丹亭》:出于跟2024版同名戏曲电影做比较分析的目的、做的功课性观看。同样是有限的拍摄制作成本,却体现出极度用心的创作呈现。个人印象最为深刻的三点——一是构图最上方三分之一,几乎都是留白,除此之外的布景与影像呈现,也以写意图画以及跟园林山水相融汇的设置为主,简约而清雅;二是镜头语言始终以中景、全景乃至远景为主,少有近景与特写,非不能也,是不为也,尊重昆曲的写意戏剧传统;三是简单而有限的舞美与布景中,却体现出众多自然而点到为止的隐喻设置,片末杜丽娘离魂时特意设置的大幅蓝色背景,香魂消殒瞬间的烛火熄灭,以及“游园惊梦”片段里作为画面左侧最远景呈现、而空空如也的“牡丹之亭”,其隽永的象征意义,有心者自知。

陈茂贤《破·地狱》:2025年6月2日晚观于爱奇艺。香港现实主义平民生活题材电影创作脉络中涌现出的又一部佳作,以葬礼仪式的习俗与商业模式变迁,折射香港都市生活的观念革新、代际碰撞与人情冷暖。民俗学意味的“破地狱”仪式跟南音的演唱片段,跟现代社会语境下的代际关系、情感困境与生存压力交织在一起,堪称“后疫情时代”香港市民生活状态的浓缩式呈现。在传统类型化的反转叙事中,传递的却是充满不确定性的时代里,人与人之间的相互理解、和解与救赎。这样的立意与电影意象表达,实在教人感动满满。五星推荐。

(匈)巴林特·茨姆勒《课业启示录》:2025年上海电影节长三角放映观看的两部电影之一。之于体制性“规训与惩罚”的反思,落脚在不同师生个体在如此系统之中的差异化觉醒、回应与应对上,最终以独立师生个体的黯然离场而告终——这既是全球保守化浪潮下社会生活“内在”化转变的真实写照,也同样映照着“冷战”历史遗产的角力之延续。舒缓轻音乐的主基调,与生命中不能承受之轻重现实之间的暗讽,以及那些关于个体与群体的服饰色彩对比隐喻,都让人会然于心。可以跟Pink Floyd乐队的摇滚名曲《墙上的另一块砖》和林小英老师的《县中的孩子》一书构成完美互文关系的一部电影作品,除了节奏与剪辑可以更为精炼紧凑之外,堪称佳作。

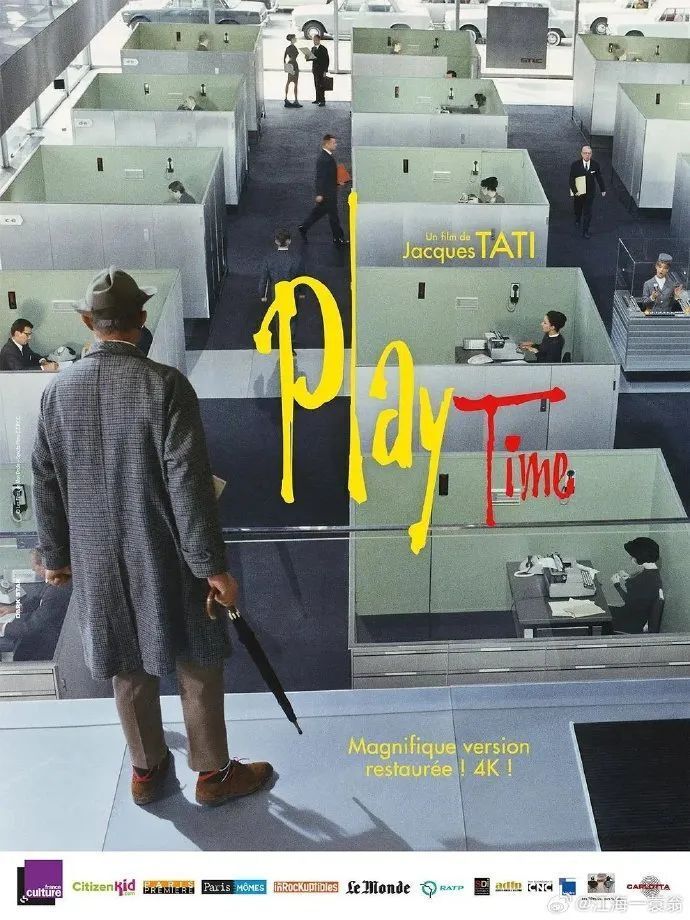

(法)雅克·塔蒂《玩乐时间》:需要放置于1960年代法国左翼思想与文艺勃兴的时代背景下去考量的一部作品。跟萨特、加缪的存在主义哲学一脉相承的荒诞式超现实主义美学表达,故意混淆前台与后台的对资本主义充满包装、伪饰与自我虚假暗示的商业逻辑的辛辣讽刺,顺承布尔迪厄的惯习与场域思想、将中产阶级虚幻的生活与文化品味的“肥皂泡”各个击破的丝毫不留情面,都是这部电影成就经典地位的重要来源。而画内音乐之于电影意象的决定性影响,看似杂乱无章、实则极其讲究的电影场面调度,以及极少台词、主要凭借出色表演与蒙太奇语言造就的默片式怀旧表达,都让人回味无穷。值得推荐。

陈可辛《酱园弄·悬案》:印象最深的三个点:被作为标签化的男女平等和女性主义之反面证据的极度奇观化的暴力景象,变局时代里、每位深陷其中的或大或小人物于“前台”与“后台”场景中的言行反差与暗讽,章子怡饰演的詹周氏始终不泄露“底盘”、而又不甘于命运摆布的复杂眼神与出色表演。

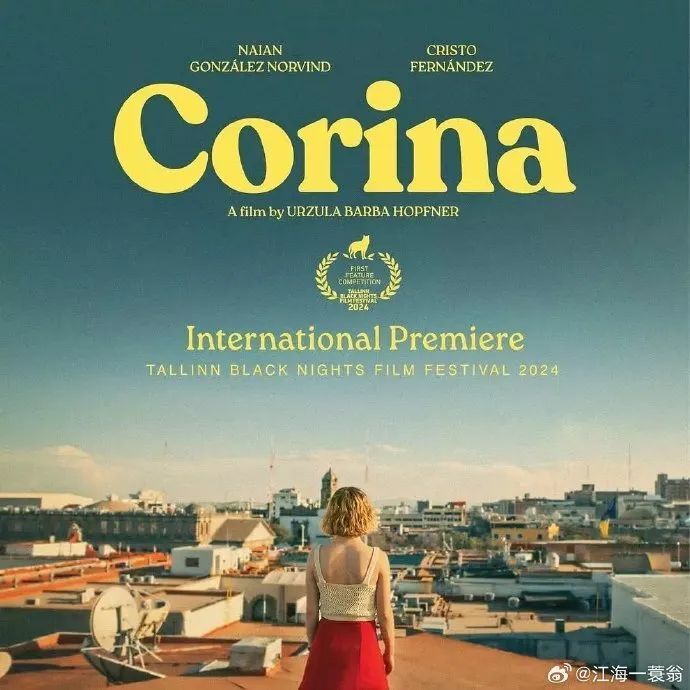

(墨)Urzula Barba Hopfner《科琳娜》:2025年上海电影节长三角放映个人观看的两部电影之一。尽管主角过于繁复的身份条件设定以及类型化色彩强烈的剧情,削弱了影片叙事的深度与人物的更深层面向,这部电影还是有三个方面,颇为可圈可点——一是直观讲述在出版业衰落的全球性背景下,知名作者的个性化表达与出版机构的市场诉求考量之间反复存在的博弈、调试与相互平衡;二是通过女主角从助理编辑到知名作者写作替身的身份角色转变,与其打破广场恐惧症、拥抱崭新生活的私生活境遇相对照的呈现,来表达阅读、文学与现实生活之间的互文关系与相互影响;三是以知名畅销书作家久居乡野,现实生活中少人所知、无人打扰的境遇,跟女编辑偶然之举改变命运的叙事相对照,来讲述出版平权化时代里、机遇和偶发性传播事件之于作者和作品的“被看见”与广为传播的关键影响。很有意思的阅读主题电影。

刘学忠《牡丹亭》:出于对单雯、施夏明等演员表演的尊重,不予评星。影戏一体,没有对写意与留白的体悟与实践,艺术就无从谈起。

围绕“我们的珍宝”戏曲电影展个人选择观看的唯一一部电影《牡丹亭》,再多说几句:

单雯、施夏明等主演的表演,一以贯之地用心而努力。电影的遗憾呈现,个人认为主要责任在导演。

影戏一体,没有对写意与留白的戏剧电影观的顺承与互文把握,戏曲电影的艺术性,就无从谈起。

昆曲之所以呈现以“一桌二椅”为关键词的布景设置,一方面是从中国传统美学视角出发、对现实生活的高度写意,另一方面也能最大可能地让观众把关注中心、聚焦于人的表演身上。

反观电影,央视戏曲频道节目主理出身的导演,把电影与戏曲的关系,简单理解为写实与写意的二元对立,然而他视角下的“写实”,也跟现实主义之“实”毫无关系,而是一种跟现今主流综艺节目对应的场景虚拟与模型建构。过满而毫无留白的模型式布景,给人一种廉价AI式的虚假与空洞感,也让优秀昆曲艺术家的表演,跟背景充满违和感。过于直白的意象隐喻表达(如虚拟化的柳与梅),既让昆曲的写意感荡然无存,也把优秀演员的表演置于构图边缘,唱词中的隽永与克制,更是无从构成自洽的电影意象。

更让人难以接受的,是突兀的人物眼部特写,跟汤显祖本身不断出镜的桥段。这都是对电影蒙太奇语言和布莱希特式“间离”效应极其粗浅与错位的理解,也加大了这部作品的背反性。

浏览豆瓣,看到不少从未接触过昆曲、试图通过这部电影体验昆曲艺术魅力的年轻影迷给出的差评,更觉遗憾。

(本文内容全部来自蓑翁在2025年6月份观看的电影,点评均为蓑翁原创,配图来源于网络,供大家参考。)

如果对本文感兴趣,欢迎分享到朋友圈,谢谢!