哲人曾言:机遇垂青于有准备的头脑。“对此,我深有体会。多年来,我几乎从未放弃过任何一次学习进修的机会。对我们这一代人而言,生命中的转折点与中国历史的转折点紧密相连。”王红阳目光坚定地说道。

1973年,全国高校恢复考试招生,这对渴望知识的王红阳来说,无疑是一个千载难逢的机遇。她凭借扎实的基础和不懈的努力,以高分考取了第二军医大学军医系。在大学期间,她心无旁骛,全身心投入学业,最终以优异的成绩毕业并留校,实现了自己的医生梦。

然而,王红阳并未止步于此。她深知,要真正为患者带来福音,就必须站在世界医学的前沿。1989年,在时任第二军医大学副校长吴孟超教授和中德医学会主席裘法祖教授的大力推荐下,王红阳以优异成绩获得了留学德国的机会。从此,她得以与基因对话,与生命的信息传递结下了不解之缘。

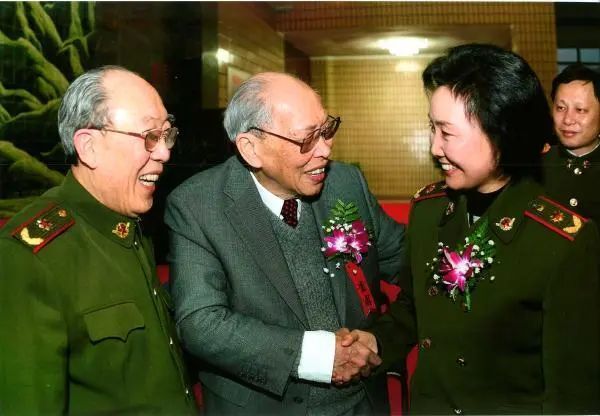

在吴孟超(左一)、裘法祖(左二)两位老前辈的引荐下,王红阳(右一)赴德国攻读博士学位

来源:海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院)

1989年的乌尔姆小城,哥特式教堂的钟声与实验室离心机的轰鸣声交织在一起。王红阳攻读博士学位的乌尔姆大学位于德国南部的巴符州。乌尔姆市是爱因斯坦的出生地。在这座简朴的德国小城,她度过了留学生活中最艰辛的三年。王红阳回忆道:“生活费不足,只能靠当助教和家教来补贴。德语不流利,租住在德国人的家庭公寓,下苦功多说多练,半年后终于过了语言关。”

站在爱因斯坦故居前,王红阳突然领悟了这位伟人“想象力比知识更重要”的箴言。在马普研究所的地下室里,她开始与基因对话。那些缠绕的双螺旋结构,仿佛是上帝写下的神秘诗篇。

从硕士毕业论文到博士论文,乃至后来从事的生物信号调控研究,肝病一直是王红阳关注的焦点。中国是世界肝病高发大国,也是世界上肝癌高发地区。肝癌诊断和治疗困难、死亡率高,始终是我国医学界在基础和临床研究中面临的重大挑战,而这个挑战性课题也伴随着王红阳的科研生涯。

“每一次实验失败都是新的启示。”回忆起博士后时期的困顿,王红阳眼中仍闪烁着光芒。“为了能开展临床研究直接服务病人,我填了上百页的表格申请到重症医疗科实习。”为攻克多脏器衰竭的代谢机制,她连续72小时守在仪器旁,记录下137组生化数据。

“我似乎不甘心安于寻常路,又总是对自己严格要求,但每一次的进步,都让我尝到了吃苦的甜头。”王红阳认为,医学科学研究永远是对人的最大尊重和最大关注。“如果你热爱生命,你就不会对科学无动于衷,你就会理解那些甘于寂寞的科学家们,为什么他们能慷慨地将一生中最好的时光、激情与爱恋都献给了科学事业,心甘情愿地忍受寂寞的煎熬与失败的挑战。”

从单调的试管碰撞声中听到病人的呻吟与挣扎,在漫长枯燥的重复实验中感受到患者的期待与呼唤,正是这种对生命的尊重与感悟、信念与情操,激励王红阳安于寂寞,不计名利,不懈追求,始终不放弃攀登科学高峰。