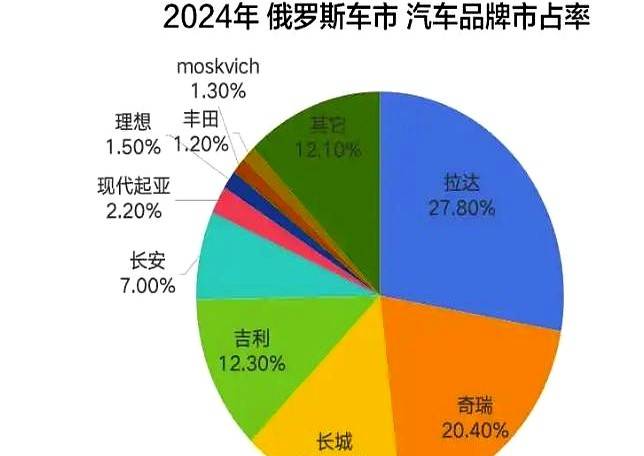

在2025年,俄罗斯的汽车进口政策发生了剧烈的变化,这一突变导致了中国汽车制造企业的销量骤然下滑,背后深刻反映出对单一市场依赖所带来的风险。曾几何时,中国车企在俄罗斯市场的表现可圈可点,自2019年以来的三年时间里,还将其市场份额从原始的10%攀升至惊人的61%。然而,面对新政策设立的壁垒,原本拥有的价格优势瞬间化为乌有。

莫斯科街头的奇瑞和吉利汽车4S店,现今正面临一波关店潮,库存车辆在港口堆积如山,形成了一道令人心痛的景象。根据最新的数据统计,Lada品牌在政策倾斜之后的销量暴涨了34%,而中国车企则惨遭打击,某些品牌的单月订单量几乎被削减了一半,市场风云骤变,让人感到措手不及。

其实,这一政策转向的迹象早已露出端倪。早在去年,俄罗斯工业部就开始释放信号,要求外资车企必须对本土化生产的比例作出承诺。而部分中国厂商仍固守于平行进口的老路,通过灰色渠道大量引进整车,虽然这种做法能够在短时间内迅速占领市场,但却埋下了政策风险的隐患。

俄方对报废税的提高,表面上是针对所有进口车辆,实则是对那些依赖灰色通道的中国品牌实施精准打击。有经销商透露,本土组装的长城哈弗工厂,由于零部件的本地化率不足,依旧被划归进口车辆的范畴。这一切都反映出,俄罗斯本土的汽车供应商体系正在比预想中更快地恢复,以至于电池、发动机等核心部件的产能已恢复至战前的70%。在这样的情况下,保护本土产业链显然成为了不二选择。

与此同时,中国车企对此却未能敏锐把握,错把这一窗口期当作了长期的生财之道,未能及时建立起深度本地化的合作。一位自主品牌的高管承认,原本计划在2026年启动的本地电池厂建设,如今由于政策的突变而被无限期搁置。这波操作可见,俄罗斯的行动像是在自我保护,毕竟他们已经遭遇了严厉的制裁。

尽管中国车企在过去的某些时机享受到了战争带来的红利,却未能及时进行转型升级。而与之相对的,邻近的手机厂商早已与俄罗斯企业合资建厂,将生产线迁移到了当地,仅靠倒卖整车的传统模式显然难以持久。如今,俄罗斯方面手中握有更为主动的牌,不优先保护本国的饭碗才显得不合情理。

这一切都在提醒着中国企业,必须吸取教训。海外市场并没有永恒的朋友,在关键时刻,利益的绑定深浅才是真正考验合作关系的决定性因素。只有建立起紧密的本地合作,才能在国际市场的波动中站稳脚跟,持续增长。